Kunsthandwerk aus Queyras

Das Holzhandwerk, eine Tradition des Queyras

Das Handwerk, vom Baum bis zur Fuste

Am Anfang stehen zwei Bäume, die im Queyras und in den Hautes Alpes recht häufig vorkommen: die Lärche, die als unverrottbar gilt, und die Zirbelkiefer, deren Holz weich ist und sich leicht bearbeiten lässt.

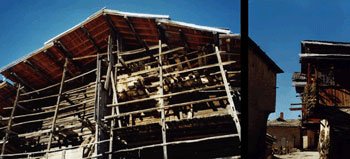

Aus Lärchenholz baute der Handwerker früherdie Fustes, Stapel aus Kanthölzern, die Luft durchließen, damit das Heu auf den Dachböden trocknen konnte.

Das Möbelhandwerk verwendet gerne Zirbelkiefer, die sich leicht schnitzen lässt.

Die Zirbelkiefer

Die Zirbelkiefer oder Arve ist ein Baum des Hochgebirges, der zwischen 1700 und 2400 m Höhe gedeiht, wo die Winter lang und streng sind.

Sie ist in den Hautes Alpes und im Queyras reichlich vorhanden, insbesondere in Abriès, Molines und Ristolas.

Seine Nadeln sind zu fünf gruppiert. Seine Zapfen öffnen sich erst ein Jahr, nachdem sie auf den Boden gefallen sind, um ihre Giebel freizugeben.

Der gefleckte Nussknacker, der diese Pinienkerne sehr liebt, häuft sie in Verstecken an, deren Lage er manchmal vergisst, was zur Verbreitung der Zirbe beiträgt.

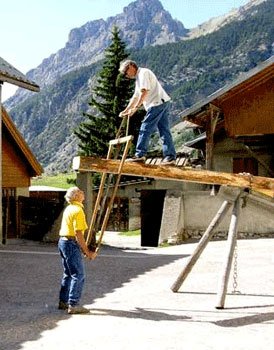

Handwerk, vom Stamm zum Brett

Die Stämme konnten vom Zimmermann roh für bestimmte Arbeiten wie den Bau von Brunnen und Tränken verwendet werden, aber meistens mussten sie für die Herstellung von Pfosten gevierteilt oder zu Brettern geschnitten werden.

Hierfür wurde die Loube verwendet , die von zwei Langsägern bedient wurde, wie beim Fest der Traditionen in Ceillac: Der obere Handwerker zog das Blatt hoch, das mit seinem Rahmen ziemlich schwer war, der untere senkte es beim Sägen ab.

Das Ganze erforderte eine ausgezeichnete Koordination und eine hohe Präzision, um nicht abzuweichen und gleichmäßig dicke Bretter zu erhalten.

Wenn der Schmied mitmischt

Für manche Arbeiten wurde der Schmied herangezogen, so auch für den Bau dieses Brunnenkübels.

Die Bretter werden sorgfältig angepasst, damit sie wasserdicht sind.

Eine Umreifung aus Eisen sorgt dafür, dass sie dem Druck des Wassers standhalten.

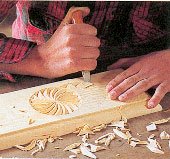

Die Messerschnitzerei des Queyras

Das Kunsthandwerk des Queyras zeichnet sich durch vertiefte Rosetten aus, die mit dem Messer auf Möbeln und verschiedenen Gegenständen des täglichen Gebrauchs (Salzstreuer, Butterdosen, verschiedene Dosen) geschnitzt werden.

Die mit dem Zirkel gezeichneten Muster können sich auf tausendfache Weise wiederholen und ineinander verschlungen sein.

Diese geschnitzten Möbel findet man oft in Mietwohnungen.

Einige Handwerker bevorzugen die Reliefschnitzerei , bei der die Oberfläche des Bretts um einige Zentimeter abgesenkt werden muss.

Die Bearbeitung erfolgt mit einem Hohlmeißel, der auf dem Holz seine charakteristische Markierung hinterlässt. Die Motive können sehr unterschiedlich sein.

Zirbelkiefer ist ein helles Holz. Nach der Fertigstellung erhält es durch Beizen mit Walnussschalen und etwas Wachs die so beliebte warme Farbe.

Das Haus des Handwerks in Château-Ville-Vieille

Natürlich schlagen wir Ihnen nicht vor, eine Fuste oder eine Tränke als Andenken an Ihren Urlaub im Queyras mitzunehmen.

Aber vielleicht brauchen Sie ein Möbelstück, einen Tisch, ein Sideboard oder eine Truhe? Oder interessieren Sie sich einfach für Kunsthandwerk und sind neugierig darauf, sich Queyrassin-Möbel näher anzusehen?

Ein Blick in das Maison de l'Artisanat (Haus des Handwerks) in Château-Ville-Vieille (Hautes Alpes) lohnt sich auf jeden Fall.

(täglich geöffnet - Tel.: 04 92 46 80 29 )

Ein Töpferatelier im Queyras

Die Entstehung der Töpferei

Vor seiner Höhle sitzend meditiert der Mensch in den Tiefen der Zeitalter. Er könnte einen Gegenstand gebrauchen, um seine Nahrung, die dort im Staub herumliegt, abzulegen.

Er ist zwar nicht zart besaitet, das hat er schon immer, aber es gibt ja noch die Kleinen... Er denkt an sein Heim, das er aus der glitschigen Erde vom Bachufer geformt hat. Durch den Kontakt mit der Flamme ist diese Erde hart und spröde geworden

... In seinem Kopf ist bereits die Töpferei entstanden. Mit Erde, Wasser und Feuer kreiert er die Schüsseln, die ihm noch fehlen.

Nach und nach verfeinert sich seine Technik. Die groben Näpfe werden tiefer und werden zuSchüsseln, Platten, Vasen und Krügen

Inzwischen hat er die Drehbank erfunden, mit der er regelmäßige Formen erzielen kann, und die Musen, mit denen er seine Welt bevölkert hat, haben ihn die Kunst gelehrt, sie zu benutzen.

Die Verbindung von Erde und Wasser

Sie müssen die Erde nicht weit weg suchen.

Der Lehm, den man in der Nähe findet, tut es auch. Er ist hart, wenn er trocken ist, aber man muss ihn nur ein wenig nass machen und er wird formbar.

Wenn man ihn mit etwas Stroh mischt, kann man daraus rohe Ziegelsteine machen, die in der Sonne hart werden.

Der Töpfer weiß, dass er noch weiter gehen muss. Er muss einen weichen Teig herstellen, den er lange knetet, damit er schön homogen wird und die Luftblasen vertreibt, die ihn beim Brennen zum Platzen bringen würden. Bevor er ihn verarbeitet, muss er ihn lange ruhen lassen. Wenn er beim Verarbeiten zu hart ist, muss er mehr Wasser hinzufügen. Wenn sie zu weich ist, muss er noch warten, bis sie etwas getrocknet ist.

Dann bereitet er sorgfältig seine Klumpen in verschiedenen Größen vor, aus denen er die verschiedensten Gegenstände herstellt.

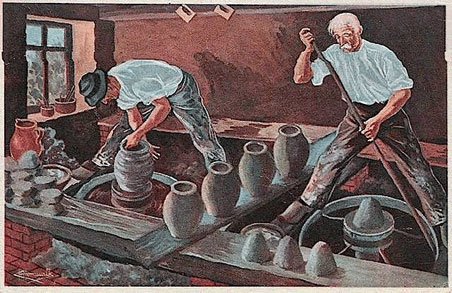

Die Töpferscheibe

Sie ist sehr alt. Sein Zweck? Das Werkstück in der Vorbereitung zu drehen, um ihm eine gleichmäßige Form zu geben.

Das Prinzip ist einfach: eine Achse, die senkrecht in einem Gestell gehalten wird, an einem Ende eine mehr oder weniger schwere Steinscheibe , die als Schwungrad dient, am anderen Ende eine Platte namens Girelle, auf die der Ton gelegt wird, und ein System, um das Ganze in Drehung zu versetzen. Hier haben sich die Lösungen im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

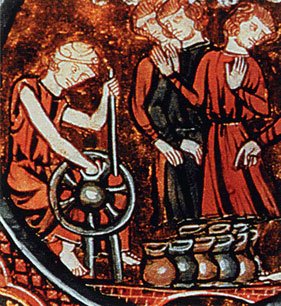

Im Mittelalter wurde die Stockdrehbank verwendet, bei der der Stock die Speichen eines Rades, das mit der Drehbank verbunden war, nach oben drückte. Die so angetriebene Töpferscheibe drehte sich einige Minuten lang, aber bald musste der Töpfer unterbrechen, um sie erneut zu starten.

Die Töpferscheibe mit Fuß

Die Erfindung der Töpferscheibe mit Fuß ermöglichte es dem Töpfer,die Drehgeschwindigkeit an die verschiedenen Phasen seiner Arbeitanzupassen. Einige wurden mit Pedalen ausgestattet, wie die Nähmaschinen von Oma.

Heute sind die Töpferscheiben mit einem Elektromotor mit Drehzahlregelung ausgestattet, was den Töpfer völlig von der Sorge befreit, die Energie selbst bereitstellen zu müssen.

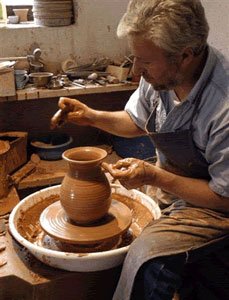

Der Tonklumpen wird auf die Drehscheibe der mit hoher Geschwindigkeit laufenden Töpferscheibe gelegt. Er muss genau zentriert werden. Da es auf der Töpferscheibe keine Markierungen gibt, erfordert diese Aufgabe das ganze Können des Handwerkers.

Der Handwerker reduziert die Geschwindigkeit und erzeugt mit seinen Daumen einen Schlitz in der Scholle, den er erweitert und bearbeitet, um das Werkstück auszuhöhlen und seine Kanten zu erhöhen, damit das Werkstück nach seinen Bedürfnissen und seinem Geschmack geformt werden kann. Hier wird das Material lebendig und der Handwerker zum Künstler.

Wenn das Stück fertig ist, legt er es zur Seite, um es aushärten zu lassen. Braucht sie einen Henkel? Er legt ihn beiseite und wenn er ausgehärtet ist, klebt er ihn mit Schlicker an, einer sehr flüssigen Tonmischung, die im Feuer aushärtet.

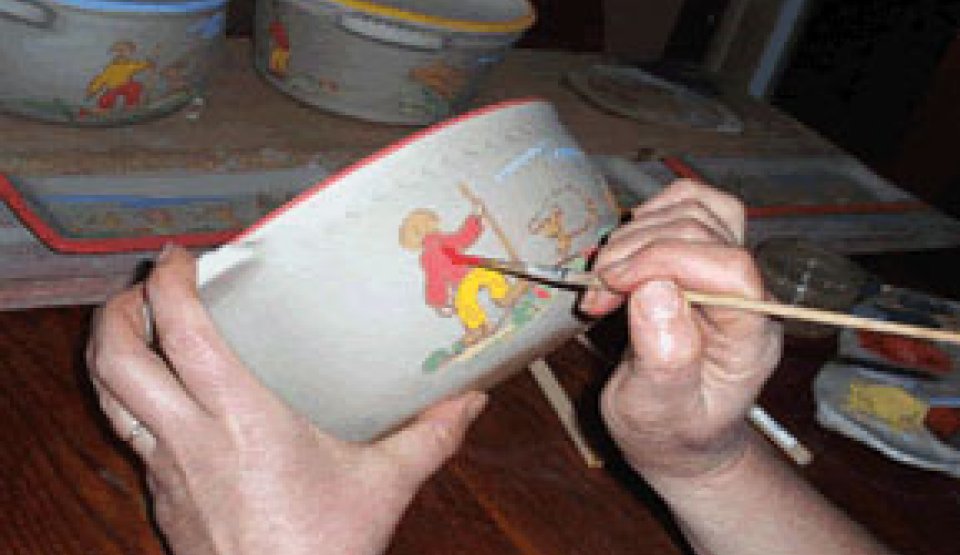

Die Dekoration

Der Töpfer verziert sein Werkstück mit verschiedenen Motiven: regelmäßige Einschnitte mit einem geeigneten Werkzeug, separat vorbereitete Reliefmotive, oft in Formen, die mit Schlicker aufgeklebt werden, Engoben und Glasuren, die durch Eintauchen aufgetragen oder mit einem Pinsel gestrichen werden.

Engoben und Glasuren

Engoben sind Tonschlämme, die gesiebt werden, um Bruchstücke und Klumpen zu entfernen. Je nach Zusammensetzung ergeben sie beim Brennen beige bis braune Farbtöne.

Glasuren sind eine Mischung aus zerkleinertem Gestein, verschiedenen Aschen (Kiefer, Eiche, Lavendel, Wein ...) und Oxiden, die in Wasser suspendiert sind .

Die Asche besteht aus Kieselsäure (sie wurde zum Schrubben von Kochtöpfen verwendet) und verschiedenen Mineralsalzen wie Pottasche.

Beim Kochen wird die Kieselsäure verglast, während die Mineralsalze für die Farbe verantwortlich sind.

Man kann auch Metallsalze hinzufügen: Eisen für Braun, Chrom für Grün, Kobalt für Blau, Vanadium für Gelb und Goldpulver für Rot....

Das Feuer

Dies ist die Zeit des Brennens . Das Werkstück, das ausreichend gehärtet ist, wird in den Ofen gelegt und stufenweise auf eine Temperatur erhitzt, die zwischen 700 und 1200 Grad liegen kann.

Ein Fenster ermöglicht es dem Töpfer, den Brennvorgang zu überwachen und einzugreifen, wenn er zu schnell oder zu langsam verläuft.

Auch hier ersetzte der Elektroofen den Holz- oder Kohleofen und machte es einfacher, die Temperatur zu kontrollieren. Wenn das Werkstück zu abrupt erhitzt wird, zerbricht es. Wenn es noch Luftblasen enthält, werden diese, wenn sie sich ausdehnen, es zum Platzen bringen.

Wenn aber alles normal verläuft, wird der Ton hart wie Stein. Bei niedrigen Temperaturen (700 Grad, alles ist relativ!) erhält man Steingut, das porös und frostempfindlich ist. Auch zum Aufbewahren von Flüssigkeiten verwendet man vorzugsweise Ton, der von Natur aus oder durch Zugabe von Siliziumdioxid(1) angereichert ist und bei 1200 Grad gebrannt wird.

Die Kieselsäure verglast und macht das Steinzeug völlig undurchlässig. Bei diesen Temperaturen verglasen auch die Glasuren und sorgen für die leuchtenden Farben, die einen in Erstaunen versetzen.

(1) Eine bemerkenswerte Ausnahme ist die Gargoulette, auch Alcarazas genannt. Es handelt sich um einen Behälter aus porösem Ton, der durch Transpiration das darin enthaltene Wasser kühl hält.

Der Krug geht so oft ins Wasser, dass er am Ende zerbricht..

Archäologen lieben Töpferwaren , die sie ordentlich klassifiziert und katalogisiert haben und die ihnen helfen, die Besiedlung ihrer Stätten zu datieren. In Gräbern finden sie oft intakte Opferkrüge, aber wenn sie auf die Toilette eines Wohnhauses stoßen, können sie komplette zerbrochene Gefäße finden, die oft sehr schön und gut erhalten sind und weggeworfen wurden, um den Verlust vor der Hausherrin zu verbergen.

Interessieren Sie sich für Spitze und möchten Sie mehr über die Kleidung von früher und das Leben in der Vergangenheit erfahren? Besuchen Sie das Maison du costume in Abriès und das Musée du Soum in Saint-Véran. Sie werden nicht enttäuscht sein.