L'artisanat du Queyras

L'artisanat du bois, une tradition du Queyras

L'artisanat, de l'arbre à la fuste

Au début il y a deux arbres, assez communs dans le Queyras et les Hautes Alpes : le mélèze, réputé imputrescible, et le pin cembro dont le bois est tendre et se travaille aisément.

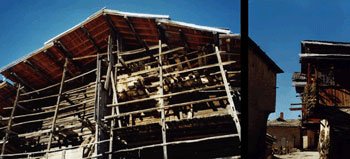

C'est avec le mélèze que l'artisan d'antan construit les fustes, empilements de troncs équarris laissant passer l'air pour permettre au foin de sécher dans les greniers.

L'artisanat du meuble utilise volontiers le pin cembro qui se sculpte aisément.

Le pin cembro

Le pin cembro ou arolle est un arbre de haute montagne qui se développe entre 1700 et 2400 m d'altitude là où les hivers sont longs et rigoureux.

Il est abondant dans les Hautes Alpes et dans le Queyras, notamment à Abriès, Molines et Ristolas.

Ses aiguilles sont groupées par cinq. Ses cônes ne s'ouvrent pour libérer leurs pignons qu'un an après leur chute sur le sol.

Le casse-noix moucheté, grand amateur de ces pignons, les entasse dans des cachettes dont il oublie parfois l'emplacement, ce qui contribue à la diffusion de l'arolle.

L'artisanat, du tronc à la planche

Les troncs pouvaient être utilisés bruts par l'artisan charpentier pour certains travaux comme la construction de fontaines et d'abreuvoirs, mais le plus souvent il fallait les équarrir pour confectionner les fustes ou les débiter en planches.

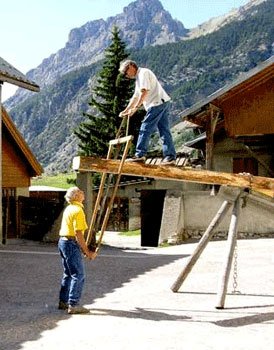

On utilisait alors la loube qui était manœuvrée par deux scieurs de long comme à la fête des traditions de Ceillac : l'artisan du haut remontait la lame qui avec son cadre était assez lourde ; celui-du bas la descendait en sciant.

L'ensemble nécessitait une excellente coordination et une grande précision dans les gestes pour ne pas dévier et obtenir des planches d'épaisseur régulière.

Quand le forgeron s'en mèle

Pour certains travaux on avait recours au forgeron comme pour la construction de ce baquet de fontaine.

Les planches sont soigneusement ajustées pour une bonne étanchéité.

Un cerclage en fer leur permettra de résister à la pression de l'eau.

La sculpture au couteau du Queyras

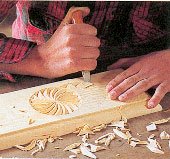

L'artisanat du Queyras se caractérise par des rosaces en creux sculptées au couteau sur les meubles et sur divers objets d'usage quotidien (salières, beurriers, boîtes diverses).

Les motifs tracés au compas peuvent se répéter et s'enchevêtrer de mille façons.

On trouve souvent ce mobilier sculpté dans les appartements de location.

Certains artisans préfèrent la sculpture en relief qui nécessite d'abaisser de quelques centimètres la surface de la planche.

Le travail se fait à la gouge qui laisse sur le bois sa marque caractéristique. Les motifs peuvent être très différents.

Le pin cembro est un bois clair. Après achèvement, une teinture au brou de noix et un peu de cire lui donnent cette couleur chaude tant appréciée.

La maison de l'artisanat à Château-Ville-Vieille

Bien sûr nous ne vous proposons pas d'emporter une fuste ou un abreuvoir en souvenir de vos vacances dans le Queyras.

Mais peut-être avez vous besoin d'un meuble, table, buffet ou coffre ? Ou simplement vous intéressez-vous à l'artisanat et êtes-vous curieux de voir de plus près le mobilier Queyrassin ?

Un coup d'oeil à la Maison de l'Artisanat à Château-Ville-Vieille (Hautes Alpes) s'impose à l'évidence.

(ouverte tous les jours - tél : 04 92 46 80 29 )

Un atelier poterie dans le Queyras

La naissance de la poterie

Assis devant sa caverne l’homme, au fond des âges, médite. Il aurait bien besoin d’un objet pour déposer sa nourriture qui traîne là dans la poussière.

Certes il n’est pas délicat lui, il a toujours connu ça, mais il y a les petits… Il songe à son foyer qu’il a façonné avec cette terre glissante trouvée au bord du ruisseau. Au contact de la flamme cette terre est devenue dure et cassante

… Déjà dans sa tête la poterie est née. Avec de la terre, de l’eau et du feu il va créer les écuelles qui lui manquent.

Peu à peu sa technique s’affine. Les écuelles grossières se creusent et deviennent des bols, des plats, des vases, des jarres…

Entre temps il a inventé le tour qui lui permet d’obtenir des formes régulières et les muses dont il a peuplé son univers lui ont enseigné l’art de s’en servir.

Le mariage de la terre et de l’eau

Il n’est pas besoin d’aller chercher la terre bien loin.

L’argile qu’on trouve à deux pas fera l’affaire. Elle est dure quand elle est sèche, mais il suffit qu’on la mouille un peu et elle deviendra malléable.

Qu’on la mélange à un peu de paille et on en fera des briques crues qui durciront au soleil.

Le potier sait qu’il faut aller plus loin. Il doit faire une pâte souple qu’il pétrit longuement pour la rendre bien homogène et chasser les bulles d’air qui la feraient éclater à la cuisson. Avant de l’utiliser il doit la laisser reposer longuement. Si au moment de la travailler elle est trop dure, il devra rajouter de l’eau. Si au contraire elle est trop molle, il devra encore attendre quelle sèche un peu.

Il prépare alors soigneusement ses mottes de tailles différentes dont il fera les objets les plus divers.

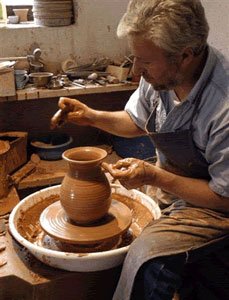

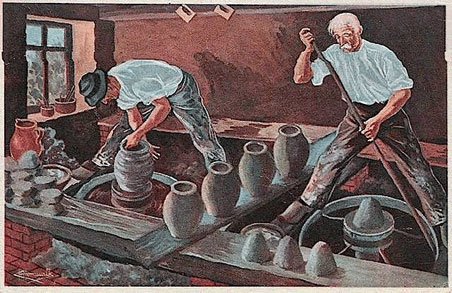

Le tour du potier

Il est très ancien. Son but ? Faire tourner la pièce en préparation pour lui donner une forme régulière.

Son principe est simple : un axe maintenu vertical dans un bâti, à une extrémité un disque de pierre plus ou moins lourd qui sert de volant d’inertie, à l’autre un plateau nommé girelle sur lequel est déposée l’argile, et un système pour faire tourner l’ensemble. Là, les solutions évoluent dans le temps.

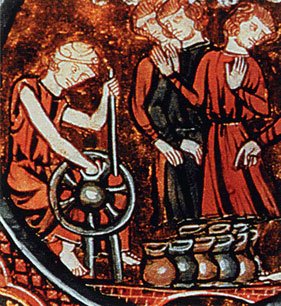

Au moyen-âge on utilisait le tour à bâton, le dit bâton permettant de pousser sur les rayons d’une roue liée au tour. Le tour ainsi lancé maintenait sa rotation quelques minutes mais bientôt le potier devait s’interrompre pour le relancer.

Le tour à pied

L’invention du tour à pied a permis au potier d’ajuster la vitesse de rotation aux différentes phases de son travail. Certains ont été dotés de pédales comme les machines à coudre de grand-maman.

Aujourd’hui les tours sont équipés d’un moteur électrique avec un variateur de vitesse, ce qui libère totalement l'artisan potier du souci de fournir lui-même l’énergie.

La motte d’argile est placée sur la girelle du tour lancé à grande vitesse. Elle doit être centrée avec précision. Nul repère sur le tour, la tâche requiert tout le savoir faire de l'artisan.

Celui-ci réduit alors la vitesse et de ses pouces crée dans la motte une fente qu’il élargit et travaille pour creuser la pièce et faire monter ses bords afin de donner forme à la pièce suivant ses besoins et selon ses goûts. C’est là que la matière devient vivante et que l’artisan devient artiste.

Quand la pièce est prête, il la met de côté pour la laisser durcir. A-t-elle besoin d’une anse ? Il la prépare de côté et quand elle a durci elle aussi, il la colle avec de la barbotine, préparation d’argile très fluide qui durcira au feu.

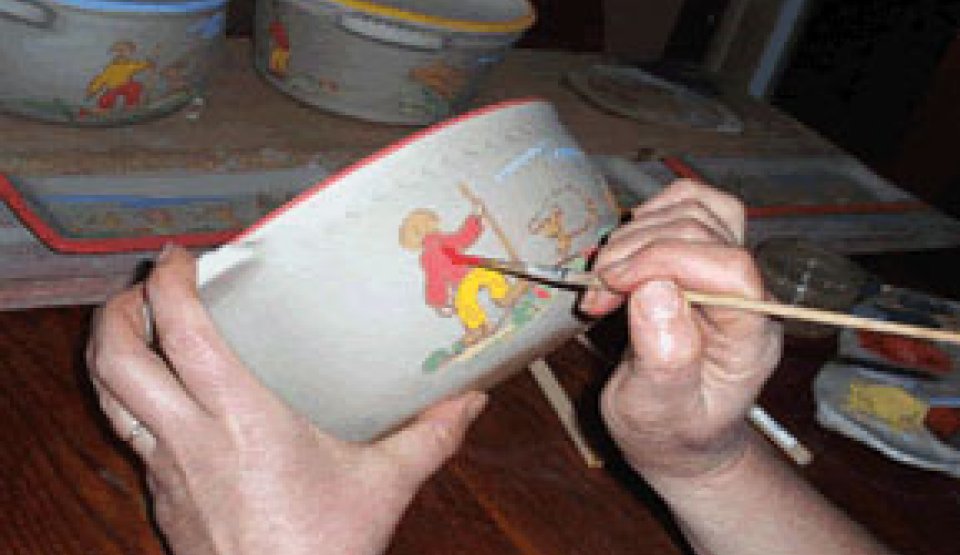

La décoration

L'artisan potier décore sa pièce avec des motifs divers : incisions régulières avec un outil adapté, motifs en relief préparés à part, souvent dans des moules, et collés à la barbotine, engobes et émaux appliqués par trempage ou passés au pinceau.

Engobes et émaux

Les engobes sont des coulis d’argile tamisés pour éliminer débris et grumeaux. Selon leur composition ils donnent à la cuisson des tons variant du beige au brun.

Les émaux sont un mélange de roche broyée, de cendres diverses (de pin, de chêne, de lavande, de vigne ...) et d'oxydes en suspension dans l'eau.

La cendre est constituée de silice (on l'utilisait pour récurer les casseroles) et de divers sels minéraux tels que la potasse.

A la cuisson la silice va se vitrifier tandis que les sels minéraux donneront la couleur.

On peut ajouter des sels métalliques; du fer pour le brun, du chrome pour le vert, du cobalt pour le bleu, du vanadium pour le jaune et de la poudre d'or pour le rouge...

Le feu

C’est le moment de la cuisson. La pièce qui a suffisamment durci est placée dans le four et chauffée par paliers à une température qui peut varier de 700 à 1200 degrés.

Une fenêtre permet à l'artisan potier de surveiller la cuisson et d’intervenir si elle est trop rapide ou trop lente.

Là encore le four électrique a remplacé le four à bois ou à charbon et a permis de maîtriser plus facilement la température. Si la pièce est chauffée trop brutalement, elle se brisera. Si elle contient encore des bulles d’air, celles-ci en se dilatant la feront exploser.

Mais si tout se passe normalement, l’argile deviendra dure comme de la pierre. A basse température (700 degrés, tout est relatif !) on obtient de la faïence qui est poreuse et sensible au gel. Aussi pour la conservation des liquides, on utilise de préférence des argiles chargées en silice(1), naturellement ou par ajout, qu’on cuit à 1200 degrés.

La silice se vitrifie et donne le grès totalement imperméable. A ces températures, les émaux se vitrifient eux aussi et donnent ces couleurs vives qui étonnent.

(1) La gargoulette, nommée aussi alcarazas, est une exception notable. Il s'agit d'un récipient en terre cuite poreuse qui permet par transpiration de maintenir fraîche l'eau qu'il contient.

Tant va la cruche à l’eau qu’à force elle se brise…

Les archéologues sont très friands de poteries qu’ils ont dûment classées et répertoriées et qui leur permettent de dater l’occupation de leurs sites. Dans les tombes ils dégagent souvent des jarres d’offrandes intactes mais s’ils tombent sur les lieux d’aisances d’une habitation, ils peuvent y trouver des vases brisés complets, souvent fort beaux et remarquablement conservés, jetés là pour cacher leur perte à la maîtresse de maison.

La dentelle vous intéresse et vous désirez en savoir plus sur le vêtement d'autrefois et la vie d'autrefois ? Allez voir la Maison du costume à Abriès et le musée du Soum à Saint-Véran. Vous ne serez pas déçus.